Ernährungsdemokratie kann dabei helfen, die Macht der Großkonzerne über den Anbau und Verkauf von Lebensmitteln zu brechen. Ernährungsräte und Modelle solidarischer Landwirtschaft ermöglichen faire Bezahlung für Bäuer*innen und fördern eine gesunde und regionale Ernährung.

Oft wird Essen als reine Privatsache dargestellt. Dadurch bleibt ausgeblendet, welche zentrale Rolle Konzerne spielen: Wenige Akteure beherrschen den globalen Markt und prägen so überall auf dem Erdball die Esskultur. Ernährung ist somit eine politische Frage.

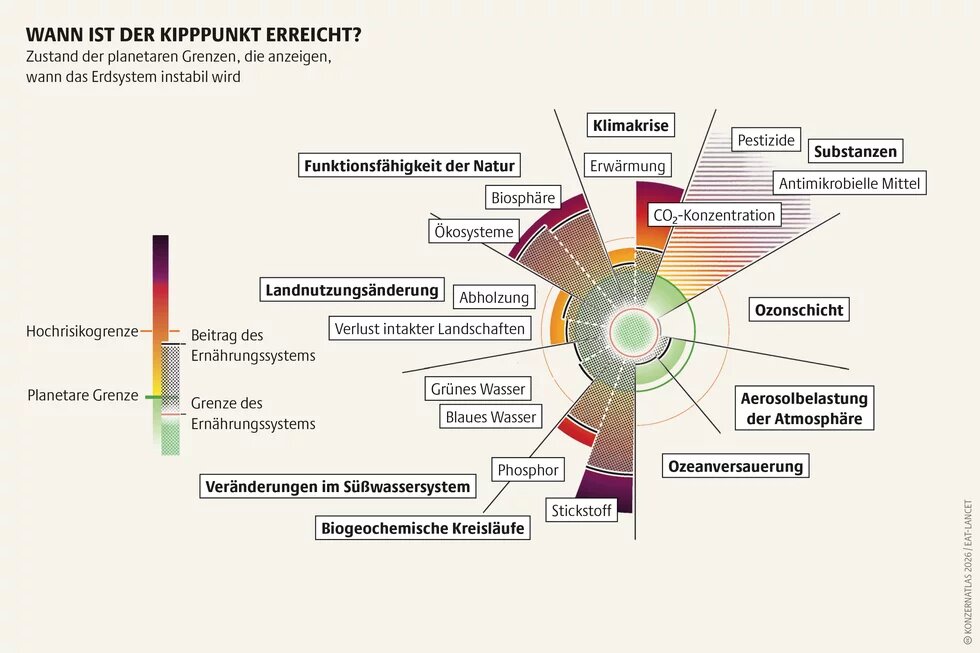

Das heute dominierende Ernährungssystem trägt massiv zur Überschreitung mehrerer planetarer Grenzen bei. Es verursacht rund ein Drittel der klimaschädlichen Gase, ist hauptverantwortlich für das Artensterben und verbraucht zu viel Wasser. Zugleich zementiert es Ungerechtigkeiten: Steigende Lebensmittelpreise treffen Länder mit niedrigem Einkommen besonders hart. Weltweit leiden 673 Millionen Menschen an Hunger – überwiegend in ländlichen Regionen. Ungefähr 2,8 Milliarden Menschen gelten als fehlernährt. Die weltweite Ausbreitung der westlichen Esskultur – viel Fleisch und hochverarbeitete Lebensmittel aus der Massenproduktion – trägt zu Übergewicht und Adipositas bei, zwei zentrale Ursachen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

So, wie es ist, muss es jedoch nicht bleiben, und viele Menschen wollen sich gesünder ernähren. Wie es möglich ist, die wachsende Weltbevölkerung mit gutem Essen zu versorgen, ohne die Umwelt zu überlasten, hat die EAT-Lancet Commission herausgefunden. Die empfohlene Planetary Health Diet besteht aus viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten und Nüssen – und vergleichsweise wenig Milch- und Fleischerzeugnissen. Doch nicht nur was auf dem Teller liegt, ist entscheidend für eine gute Ernährung, sondern auch, wie es produziert wurde.

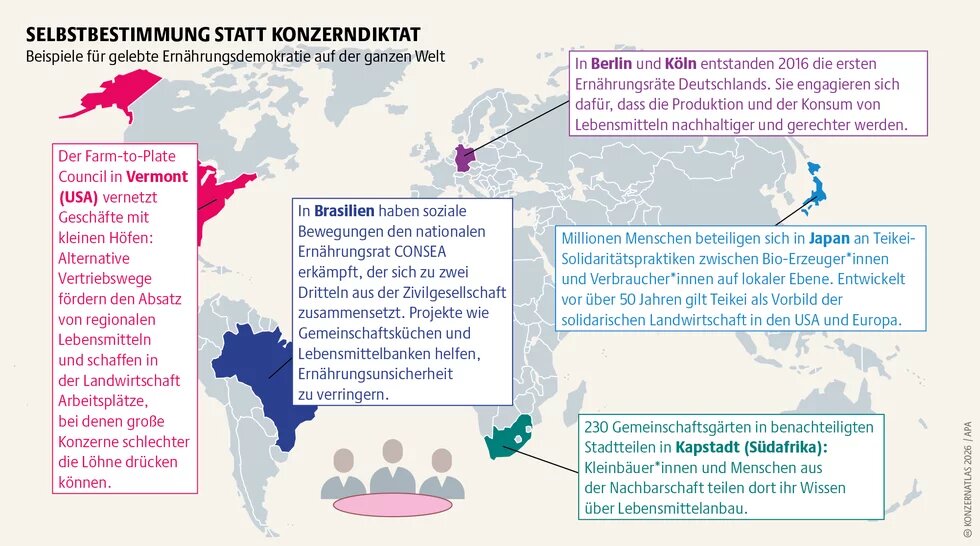

Im Jahr 1999 hat der britische Professor Tim Lang das Konzept der Ernährungsdemokratie veröffentlicht. Demnach ist Ernährung stets politisch und darf nicht bloß unter wirtschaftlichen Aspekten betrachtet werden. Diese Perspektive teilen auch Ernährungsräte, die sich für eine gerechte, ökologische und demokratisch gestaltete Ernährungspolitik einsetzen und wollen, dass die Nahrungsmittelversorgung lokaler und selbstbestimmter organisiert wird. In Deutschland sind die ersten Ernährungsräte 2016 in Köln und Berlin entstanden – mittlerweile gibt es sie bereits in 60 Städten.

Doch wie können zivilgesellschaftliche Initiativen wie Ernährungsräte den Zugang zu gutem Essen für alle ermöglichen – und außerdem faire Preise für Landwirt*innen? Wie lässt sich unsere Lebensmittelversorgung wieder stärker regionalisieren?

Beispiel Berlin: Gegenwärtig bezieht die deutsche Hauptstadt ungefähr 15 Prozent seiner Nahrungsmittel aus Brandenburg, während dortige Ernten oft auf dem Weltmarkt landen. Dabei wäre es möglich, die Menschen in der Metropolregion mit Lebensmitteln aus einem Radius von 100 Kilometern zu ernähren. Doch Verarbeitung und Handelswege sind bisher auf die Interessen von Großkonzernen zugeschnitten, die statt auf gute, gesunde und bezahlbare Lebensmittel auf Masse und Skaleneffekte setzen.

Ernährungsräte engagieren sich für den Aufbau von regionalen Lieferketten. Sie entwickeln Bildungsprogramme, Strategien gegen Lebensmittelverschwendung und setzen sich für eine gute Gestaltung von Ernährungsumgebungen ein. Dazu zählen beispielsweise Kantinen, die für alle zugänglich sind und in denen es gutes Essen im Sinne der Planetary Health Diet gibt. Auch Werbeeinschränkungen und Vorgaben für Schulkioske können wichtige Ansatzpunkte sein.

Ein beitragsfreies Mittagessen für alle Kinder in Kitas und Schulen war die zentrale Forderung des Bürgerrats Ernährung im Wandel, der aus 160 zufällig ausgelosten Bewohner*innen Deutschlands bestand und dem Bundestag Anfang 2024 seine Ergebnisse vorlegte. Berlin ist das erste Bundesland, das diesen Ansatz bereits 2019 umgesetzt hat. Alle Kinder der ersten bis sechsten Klasse bekommen hier mittags eine Mahlzeit mit hohem Bioanteil, ohne dass die Eltern dafür zahlen müssen. Aufgrund von EU-Recht kann das Programm allerdings bisher nicht mit der Vorgabe verknüpft werden, dass viele Zutaten auch aus der Nähe kommen müssen. Das würde regionalen Lieferketten einen enormen Schub geben.

Ein anderes Beispiel für Ernährungsdemokratie ist das Konzept der solidarischen Landwirtschaft (Solawi). Dabei bezahlen die Konsument*innen nicht den Salat- oder Kohlkopf, sondern finanzieren die Arbeit der Landwirt*innen. Die Mitglieder der Solawi-Gruppe bestimmen mit, was angebaut wird, und tragen auch das Risiko für Ernteausfälle. Vor 15 Jahren war die Zahl solcher Betriebe im deutschsprachigen Raum noch an einer Hand abzuzählen, inzwischen beträgt sie bereits fast 500. Auch die SuperCoop in Berlin, ein genossenschaftlicher Vollsortimenter, bezieht einen Großteil der Frischwaren direkt von Bauern aus der Umgebung. Die Mitglieder arbeiten drei Stunden pro Monat mit. Da nur die Grundkosten für das Ladenlokal und die wenigen Festangestellten erwirtschaftet werden müssen, ist das Gemüse billiger als bei den Biomarktketten. Zugleich verdienen die Erzeuger*innen durch das Modell mehr, als wenn sie ihre Ernte bei den großen Lebensmittelketten abgeliefert hätten.